01 摘要

本综述系统梳理了高性能宽带隙(WBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)当前面临的核心挑战,包括相分离、界面损耗与结晶质量差等问题,并提出了一套多维度的优化框架。文章从界面工程、添加剂调控、成分设计、溶剂优化及先进制备技术五个方面,详细探讨了提升WBG PSCs光电转换效率与稳定性的策略。作者指出,WBG钙钛矿在叠层器件中作为顶层电池具有关键作用,其性能直接影响整体器件效率。然而,混合卤素体系中的光诱导相分离、非辐射复合损耗及能级失配等问题严重制约其发展。通过界面修饰(如NiOx/SAM复合结构)、成分调控(如Cs/Br协同优化)、添加剂辅助结晶(如K⁺、SCN⁻、有机官能团分子)以及绿色溶剂替代策略,可显著改善薄膜质量与器件性能。文章最后展望了WBG PSCs未来的发展方向,强调新材料设计、AI辅助优化与工艺简化将是突破瓶颈的关键。

02 研究背景

随着单结钙钛矿太阳能电池效率逼近Shockley–Queisser极限(≈33%),叠层太阳能电池(TSCs)成为突破效率瓶颈的重要路径。其中,宽带隙钙钛矿(带隙>1.65 eV)作为顶层电池,与硅、CIGS或有机电池等窄带隙底电池组合,可实现光谱互补,提升整体光电转换效率。当前,钙钛矿/硅叠层器件已实现34.85%的认证效率,展现出巨大的产业化潜力。然而,WBG钙钛矿在实际应用中仍面临诸多挑战。首先,混合卤素(如I⁻/Br⁻)体系在光照下易发生相分离,形成富I和富Br区域,导致载流子复合增强、Voc损失严重。其次,能级失配问题普遍存在于钙钛矿与传输层之间,阻碍载流子高效提取。此外,高Br含量体系结晶速率快,易形成多孔、粗糙薄膜,增加缺陷密度,降低载流子迁移率与器件稳定性。因此,如何系统性地解决这些问题,成为推动WBG PSCs发展的关键科学问题。

03 研究进展

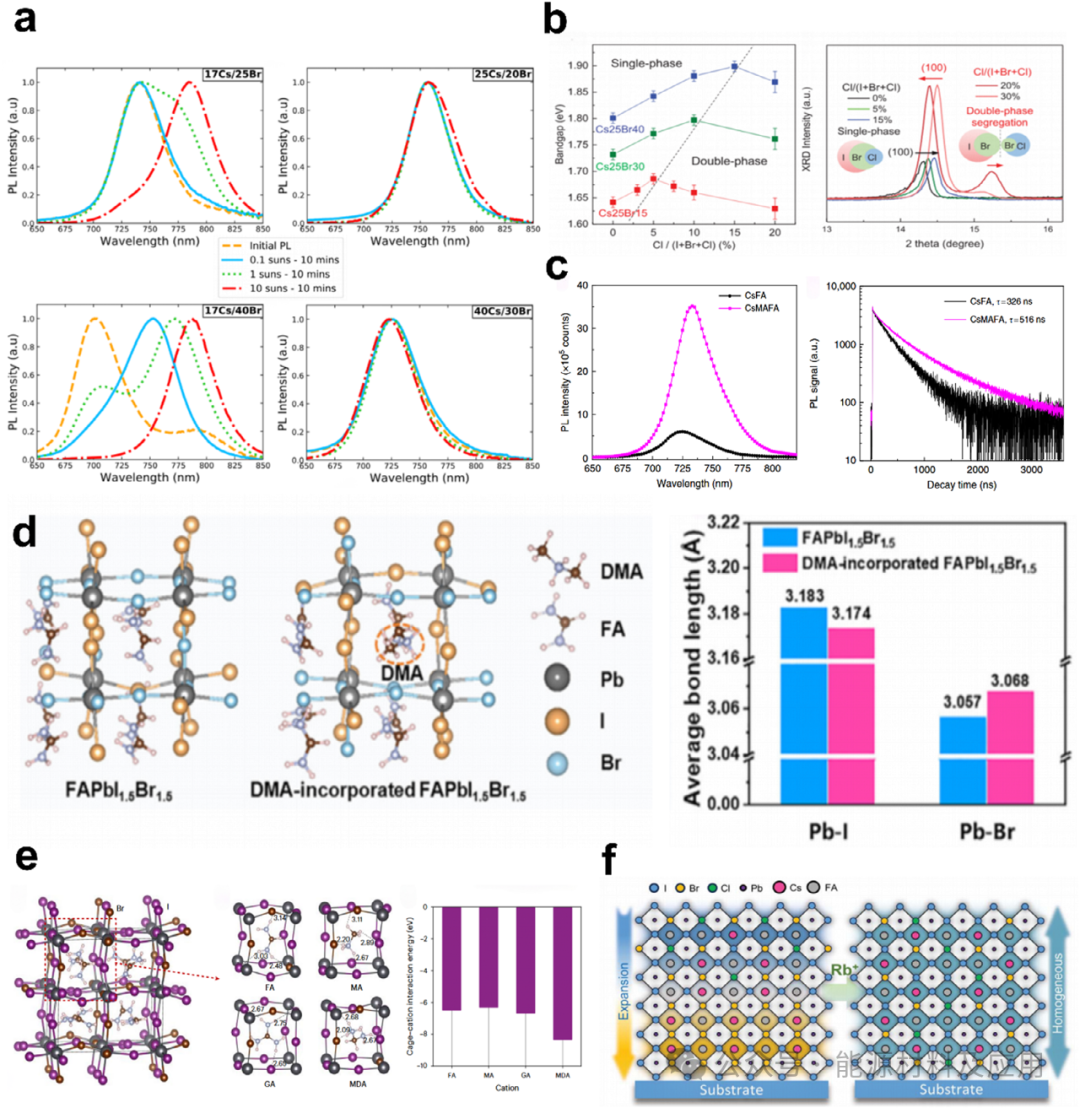

3.1 相分离机制与调控策略3.1.1 相分离的起源与演化机制WBG钙钛矿中混合卤素体系在光照下易发生光诱导相分离,形成富I与富Br相,导致带隙不均、载流子复合增强。研究表明,光生载流子诱导晶格极化,形成极化子(polaron),进而驱动I⁻迁移,形成I富集区。该过程具有可逆性,但在器件工作状态下会显著降低Voc与Jsc。3.1.2 抑制相分离的策略

3.2 界面工程:从 buried 到 top 界面协同优化3.2.1 埋底界面(Buried Interface)优化

3.2.2 顶部界面(Top Interface)调控

3.3 添加剂工程:从离子到分子的多尺度调控

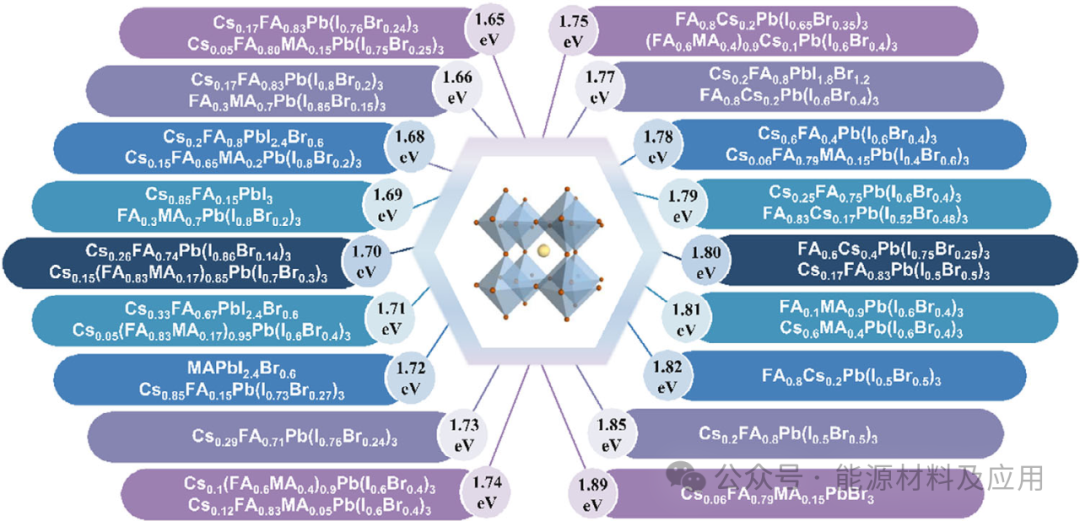

3.4 成分工程:A位与X位协同优化

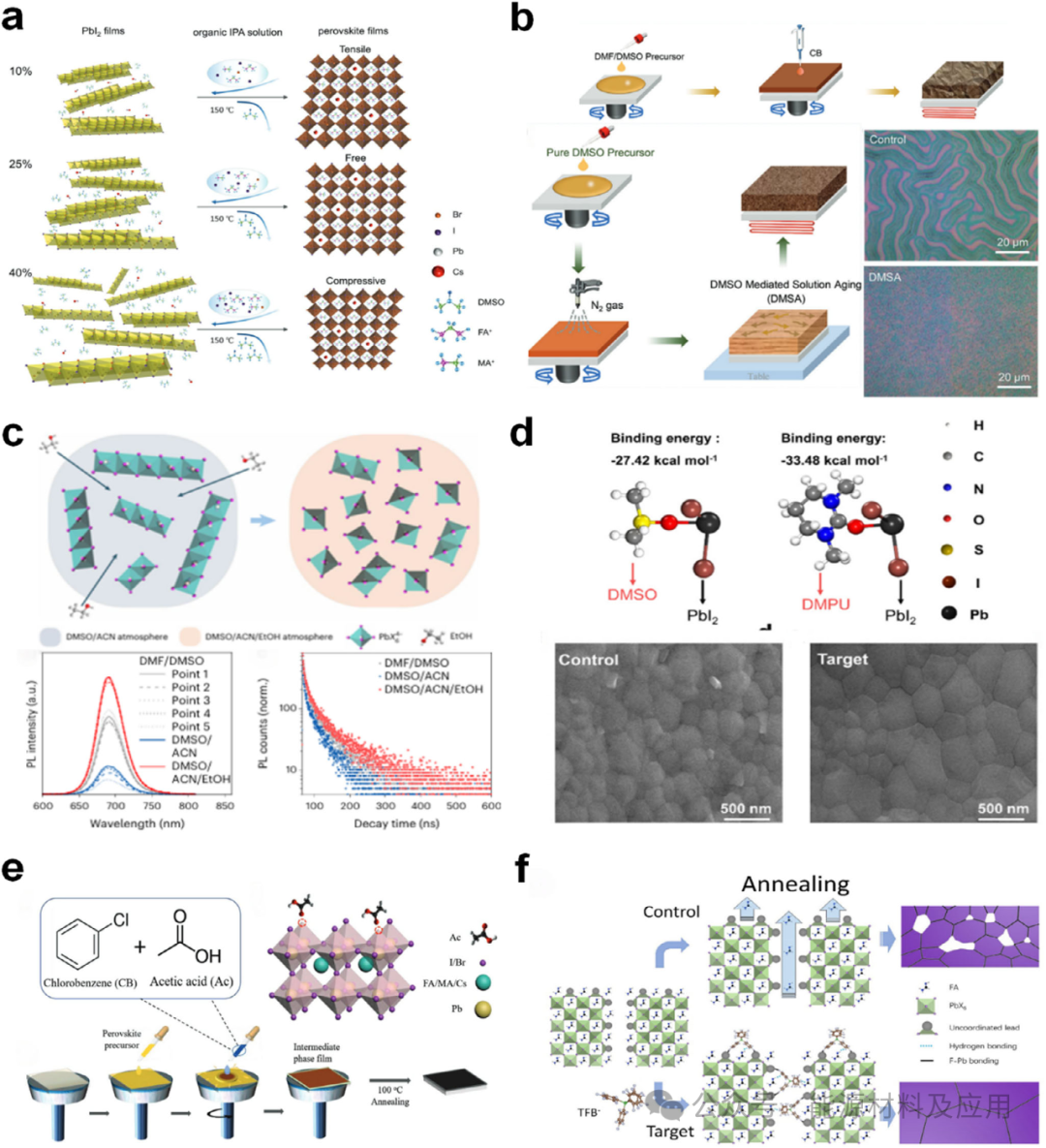

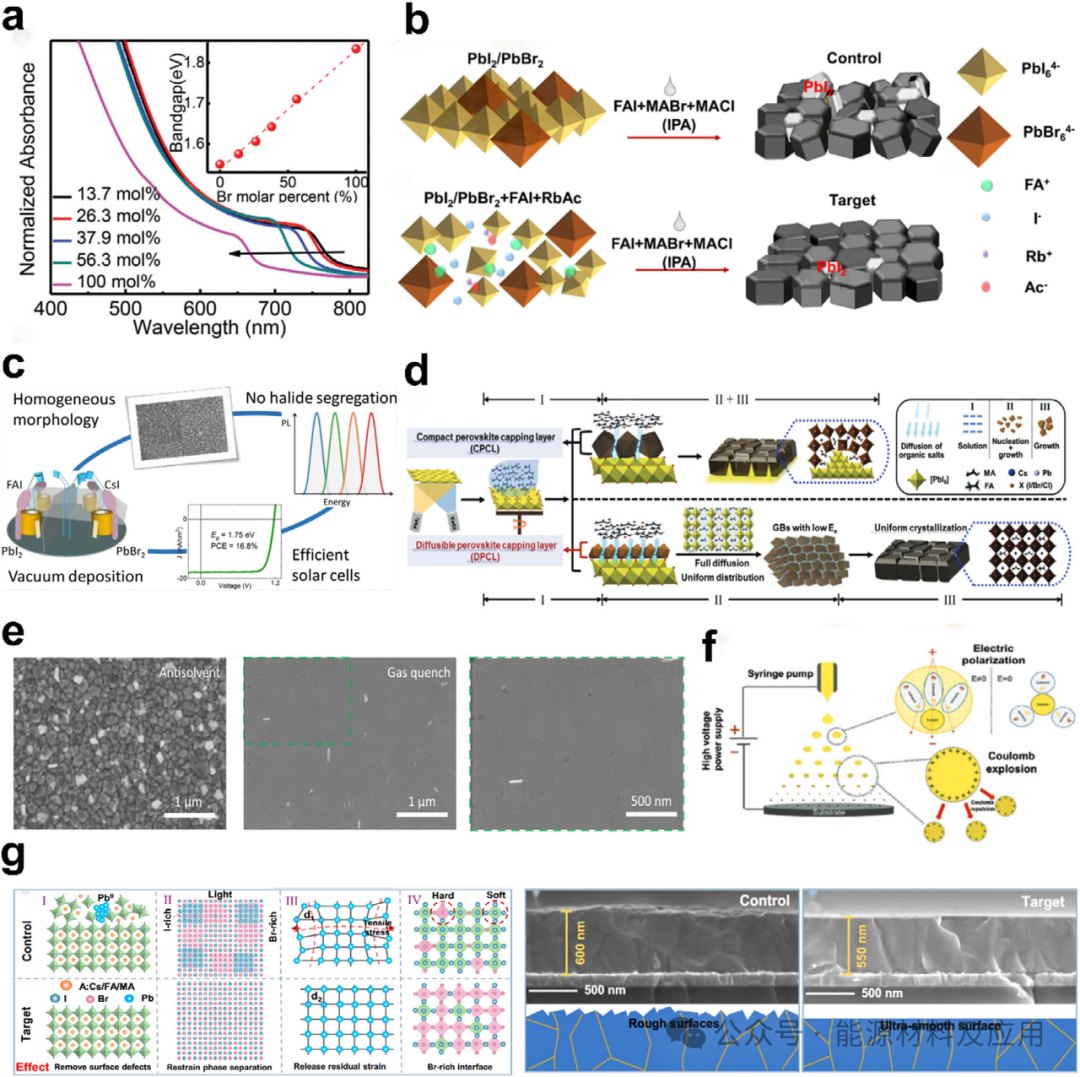

3.5 溶剂工程与制备工艺优化

04 总体结论

宽带隙钙钛矿太阳能电池作为叠层器件的核心组成部分,其性能提升对实现超高效光伏系统至关重要。本文系统梳理了WBG PSCs在材料设计、界面调控、缺陷钝化与制备工艺等方面的最新研究进展,提出了多维度的优化策略。未来研究应聚焦于以下几个方向:

新材料体系开发:探索新型HTL/ETL材料、无铅/低铅钙钛矿体系,拓展材料设计空间。

AI辅助材料筛选:利用机器学习高通量筛选添加剂与成分组合,加速材料优化。

工艺简化与稳定性提升:发展无反溶剂、无HTL、低温制备等工艺,推动产业化进程。

多尺度表征与机制解析:结合原位表征与理论模拟,深入理解相分离、缺陷演化与界面动力学过程。

05 图文概览

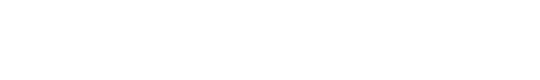

图1、a) 四端与两端叠层太阳能电池结构示意图;b) 钙钛矿/硅、钙钛矿/有机、全钙钛矿及钙钛矿/CIGS结构示意图;c) 宽带隙钙钛矿的理论Voc与PCE关系图;d) 高性能WBG PSCs的优化框架图。

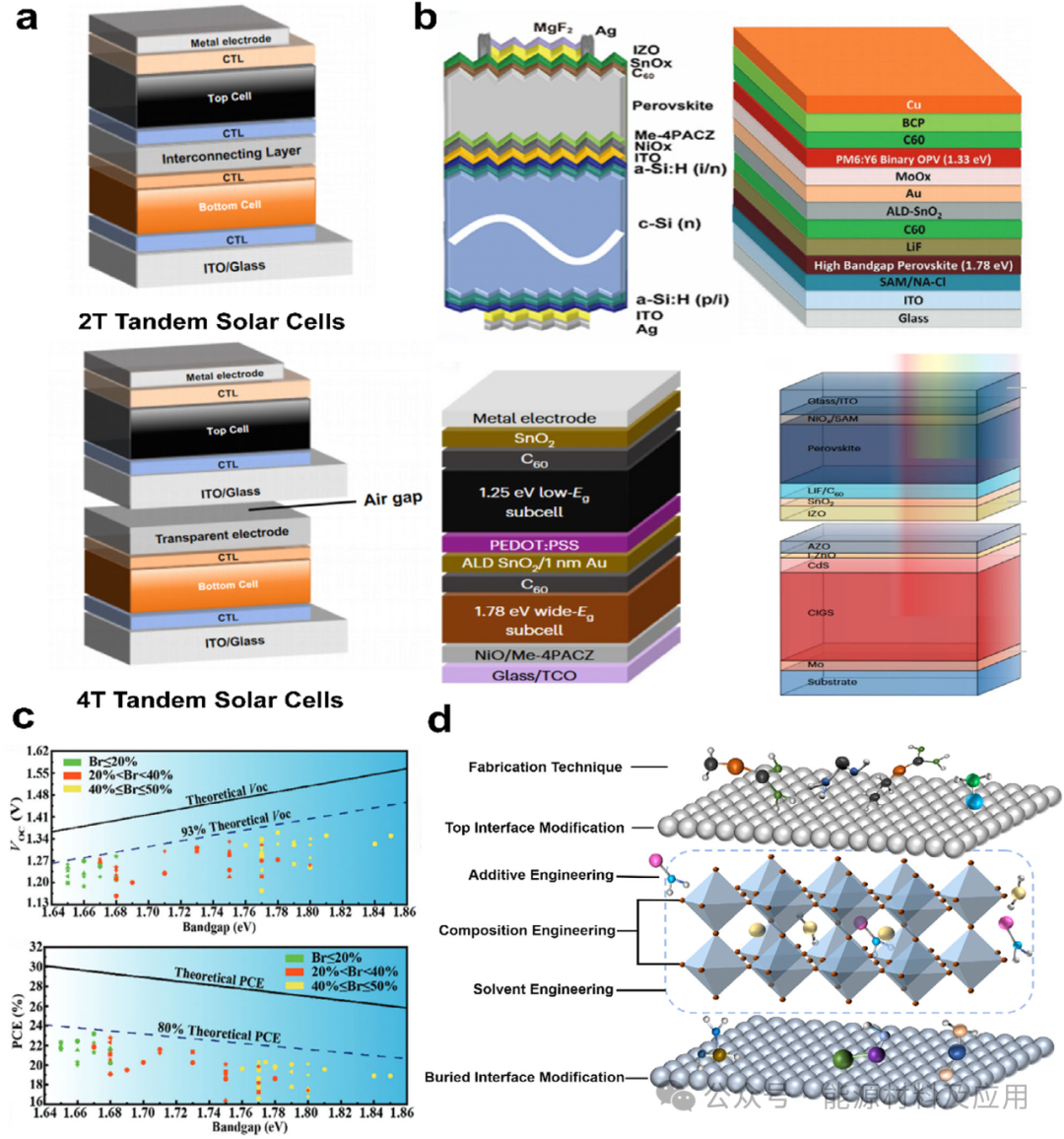

图2、a) MAPb(Br₀.₆I₀.₄)薄膜在光照前后的XRD图谱变化;b) (200)晶面XRD峰的光照响应;c) 极化子诱导相分离的能量示意图;d-e) 不同卤素比例下的相分离动力学与恢复过程;f-g) 低/高激发强度下的相分离路径示意图;h) 高/低光子通量下的卤素离子分布模型。

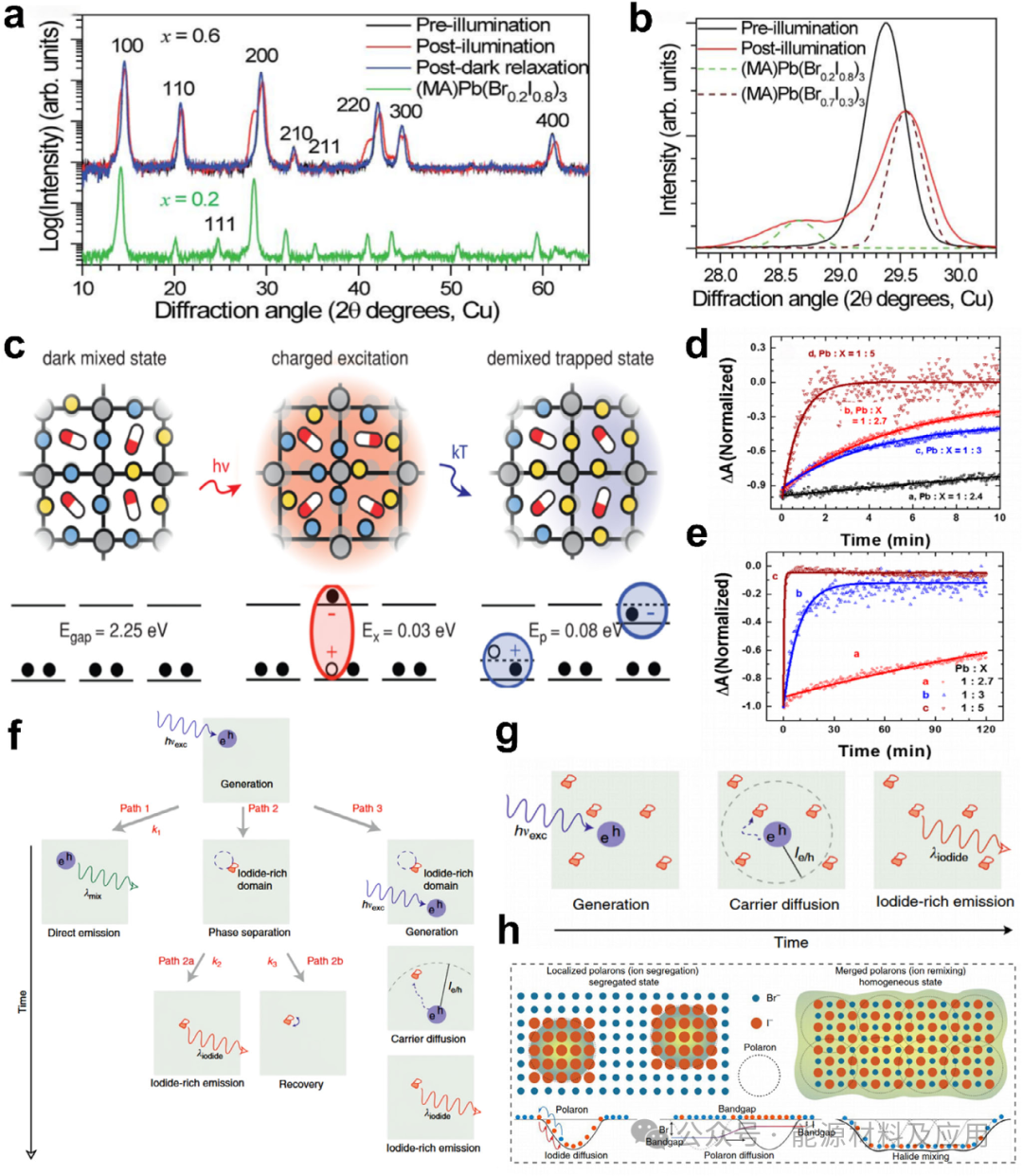

图3、a) CH₃NH₃PbI₃及其相关材料的自然带阶图;b) 不同A位阳离子APbI₃钙钛矿的紫外-可见吸收光谱;c) 能级失配示意图;d) 钙钛矿层与传输层界面的TRPL谱图;e) C60诱导的复合损耗统计图;f) C60界面复合机制示意图。

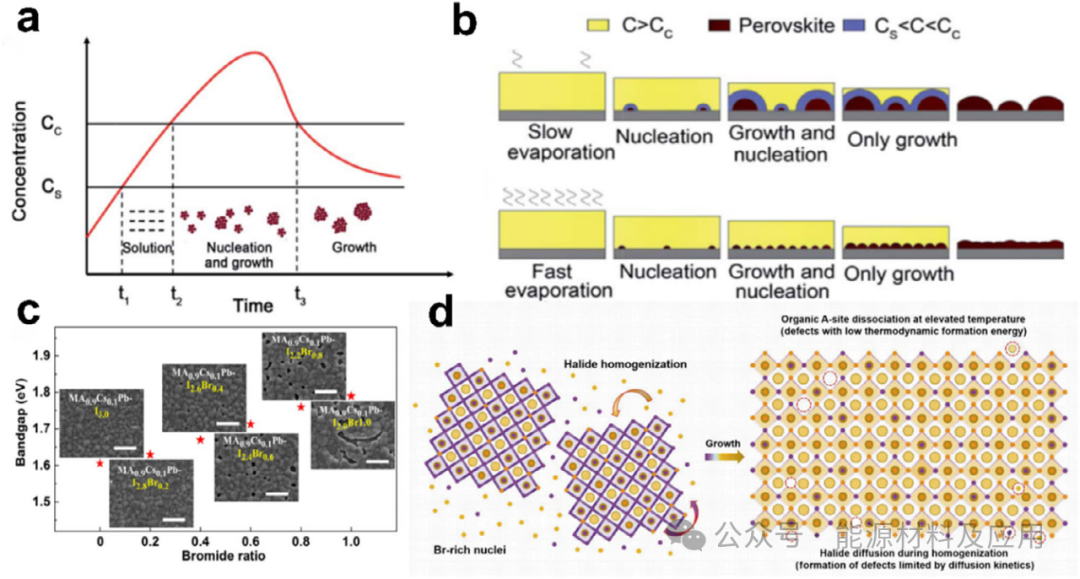

图4、a) 钙钛矿前驱液浓度随时间演化图;b) 溶剂蒸发速率对结晶行为的影响模型;c) 不同Br⁻含量钙钛矿薄膜的SEM图;d) 高Br含量钙钛矿形成动力学与缺陷模型图。

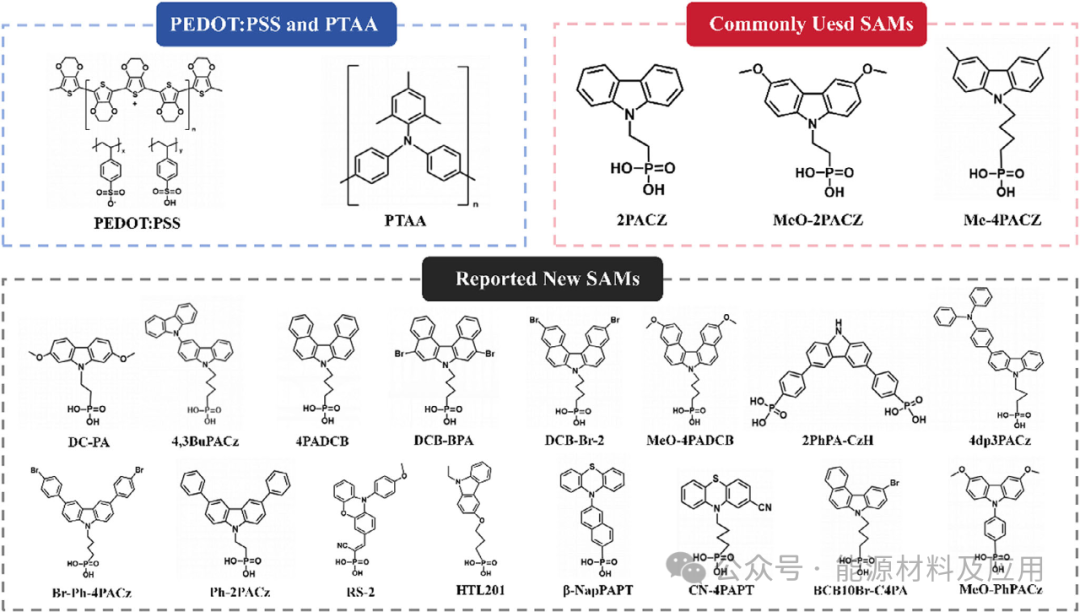

图5、用于WBG PSCs的自组装单分子层(SAMs)结构汇总图。

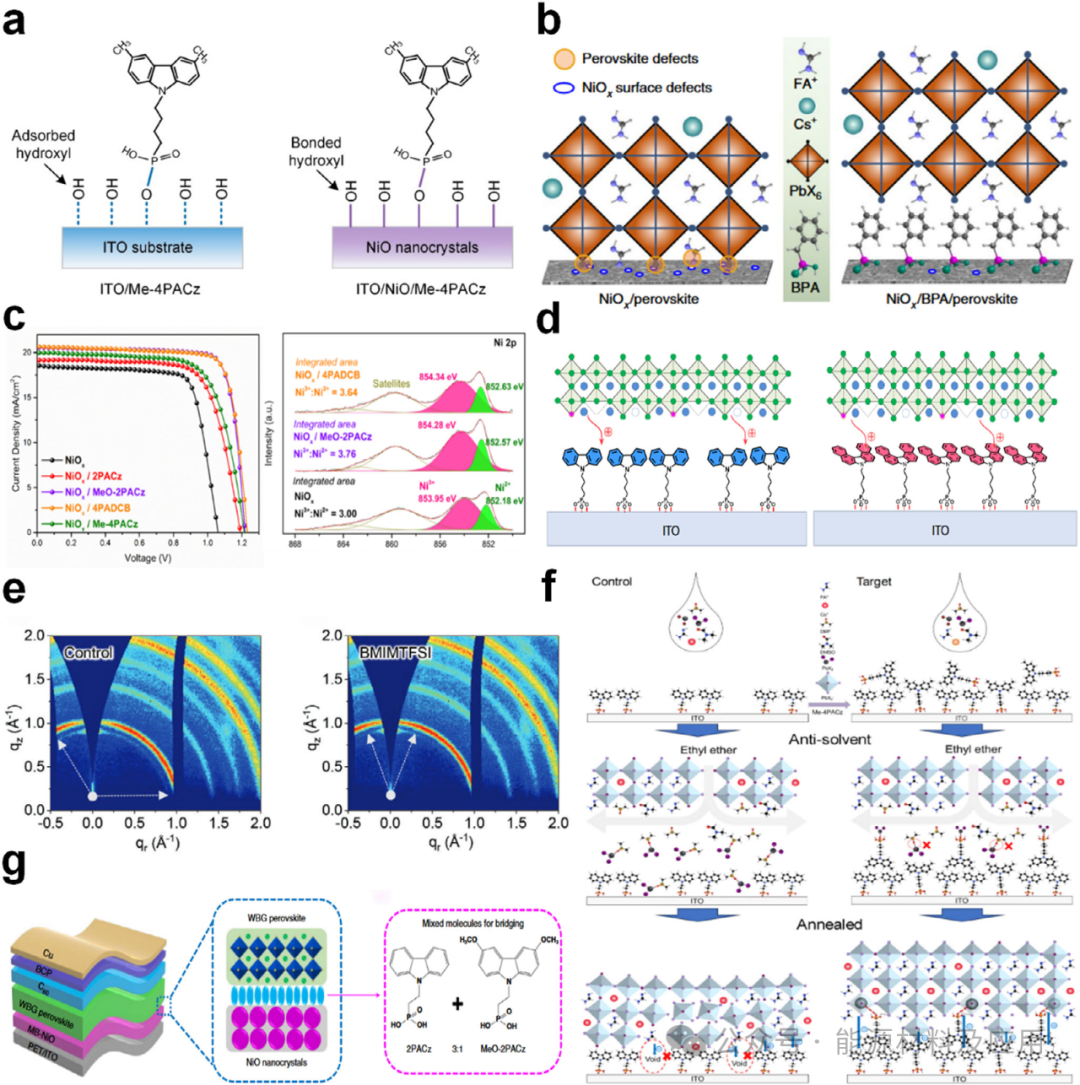

图6、a) Me-4PACz与NiOx结合示意图;b) BPA钝化NiOx表面缺陷机制;c) 不同SAM修饰下的J-V曲线与XPS谱图;d) 4PACz与4PADCB分子结构及其界面作用示意图;e) BMIMTFSI调控钙钛矿结晶的GIWAXS图;f) 2PACz与Me-4PACz顺序沉积策略示意图;g) 2PACz与MeO-2PACz混合SAM策略图。

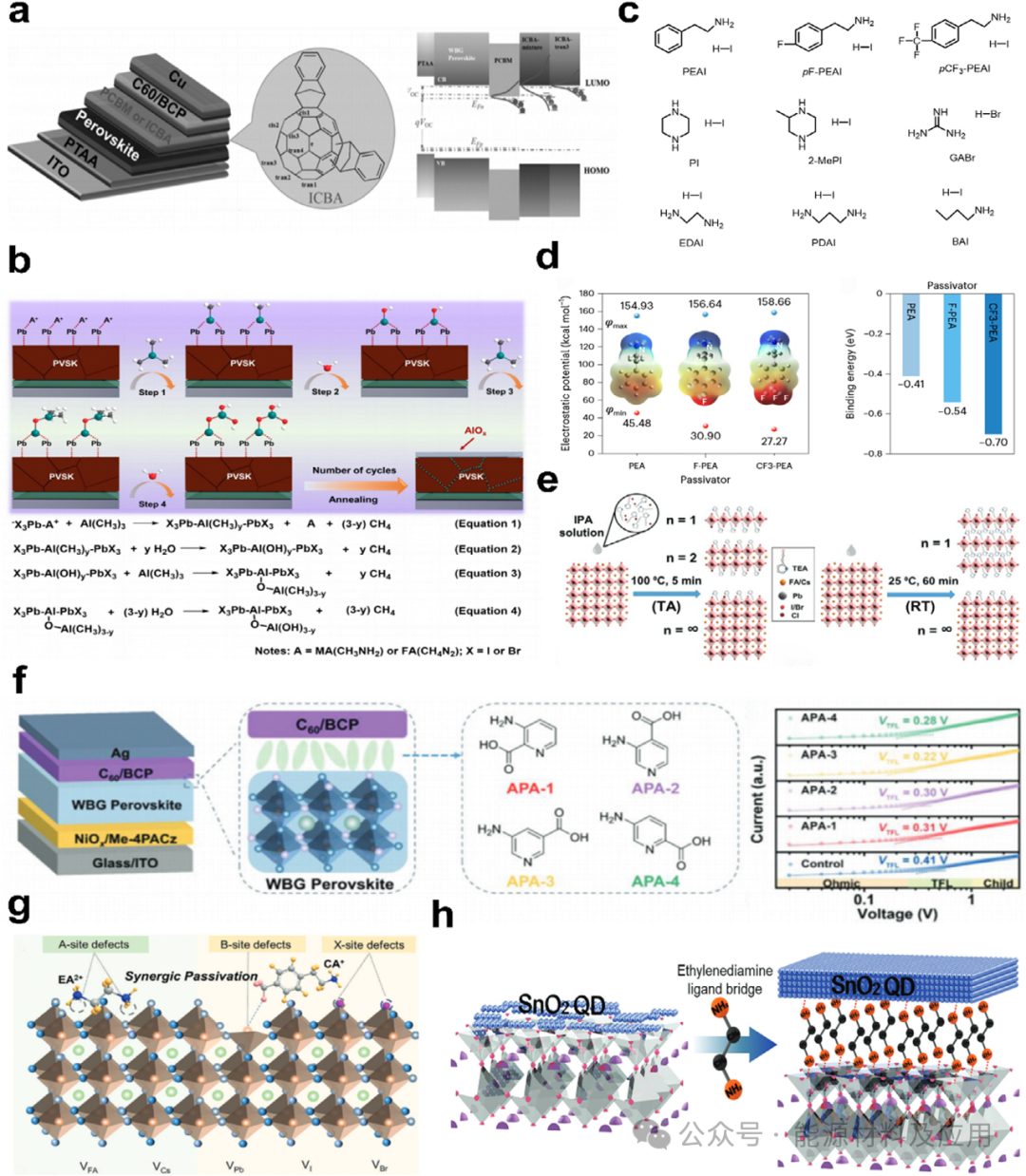

图7、a) ICBA与C60能级对比及Voc提升机制;b) ALD-AlOx在钙钛矿表面生长机制;c) 2D钙钛矿钝化结构示意图;d) PEA、F-PEA、CF₃-PEA静电势与缺陷结合能图;e) TEACl钝化钙钛矿薄膜的热处理对比图;f) 吡啶衍生物异构体结构及其缺陷钝化效果;g) CF₃-PEA⁺与EDA²⁺协同钝化机制;h) EDA桥联钙钛矿与SnO₂界面策略图。

图8、a) K⁺调控卤素空位机制图;b) SCN⁻合金化抑制相分离机制;c) 蒽醌磺酸根电子穿梭机制;d) t-FA与钙钛晶格相互作用图;e) DBSA诱导(001)晶面择优取向机制;f) BTFIB调控结晶机制;g) AIDCN抑制碘逃逸与相分离机制图。

图9、不同带隙下ABX₃钙钛矿成分设计汇总图。

图10、a) 不同Cs⁺/Br⁻比例下的PL稳定性对比;b) 三元卤素体系中Cl⁻浓度对带隙与相结构的影响;c) MA⁺引入前后的PL与TRPL对比;d) DMA⁺掺杂前后的Pb-I键长变化;e) 不同有机阳离子与晶格氢键作用强度对比;f) Rb⁺掺杂对离子分布与晶格常数的影响。

图11、a) DMSO诱导晶格应变机制图;b) DMSA无反溶剂工艺对比图;c) 乙醇改性前驱液的PL与TRPL对比;d) DMPU与DMSO对结晶行为的影响;e) 乙酸辅助结晶与缺陷钝化机制;f) KTFB调控晶界生长机制图。

图12、a) 不同MABr比例下的吸收光谱与带隙线性关系;b) FAI/RbAc调控PbI₂/PbBr₂结晶行为;c) 四源真空沉积系统与薄膜表征;d) DPCL与CPCL结晶动力学对比;e) 气淬法与反溶剂法薄膜形貌对比;f) 电喷雾沉积机制图;g) 纳米抛光前后薄膜截面SEM图。

06 作者信息

Minhang Liu, Xingzhu Wang, Weichuan Zhang通讯作者:Xingzhu Wang,Weichuan Zhang单位:School of Electrical Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan 421001, P. R. ChinaEngineering and Research Center for Integrated New Energy Photovoltaics & Energy Storage Systems of Hunan Province, University of South China, Hengyang 421001, ChinaSchool of Resource Environment and Safety Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan 421001, China

07 论文链接

https://doi.org/10.1002/aenm.202504777

【转载: 能源材料及应用】